国仪量子扫描电镜助力MXene基吸波材料实现低填充薄厚度宽带高性能微波吸收

随着第五代(5G)通信技术、物联网和军事隐身技术的飞速发展,电磁污染与干扰问题日益严峻。开发兼具“薄、轻、强、宽”(即厚度薄、重量轻、吸收强、频带宽)特性的高性能微波吸收材料成为当前研究的核心挑战。

大连理工大学化工学院陈平教授团队独辟蹊径,通过巧妙的材料设计与界面工程,成功构建了一种具有多层异质结构的空心Co/C微球/Li₄Ti₅O₁₂(LTO)/TiO₂复合材料,突破了传统吸波材料带宽与厚度难以兼顾的瓶颈。

研究中使用了国仪量子的SEM5000X超高分辨场发射电镜

研究中使用了国仪量子的SEM5000X超高分辨场发射电镜

该突破性研究以题为“In-situ growth of Li₄Ti₅O₁₂ on MXene and self-assembly with hollow Co/C microspheres to form an ultra-broadband and high-performance microwave absorber”的论文发表在《Chemical Engineering Journal》上。

研究背景与亟待解决的核心问题

传统吸波材料如铁氧体、碳材料等,普遍存在填充率高、厚度大、有效吸收带宽窄等问题,严重限制了其实际应用。尽管二维材料MXene因其高导电性而备受关注,但其单一的介电损耗机制和较差的阻抗匹配导致吸波性能不佳。此外,在MXene中引入磁性组分以构建磁-介电协同体系时,如何实现磁性颗粒的均匀分散,避免团聚,是一个长期存在的技术难点。金属有机框架材料衍生物虽能提供均匀分散的磁性金属颗粒,但传统的MOF衍生材料在热解过程中易发生结构坍塌,且其阻抗匹配性能仍有待优化。

核心创新点与解决方案

针对上述挑战,本研究提出了以下三大创新性解决方案:

1. 创新性地引入锂钛氧体作为新型极化中心

传统MXene复合材料损耗机制单一,主要依赖MXene本身的导电损耗,极化损耗不足。本研究首次将锂离子电池负极材料Li₄Ti₅O₁₂(LTO)引入MXene基吸波材料体系。通过热解过程中LiF与MXene的固相反应,在MXene层间原位生长LTO。LTO作为一种典型的绝缘体,与高导电的MXene碳层形成巨大的电导率差异,从而在二者界面处诱导产生强烈的Maxwell-Wagner-Sillars界面极化,极大地丰富了材料的极化损耗机制。

2. 构建“千层蛋糕”型多层异质结构与空心工程协同优化

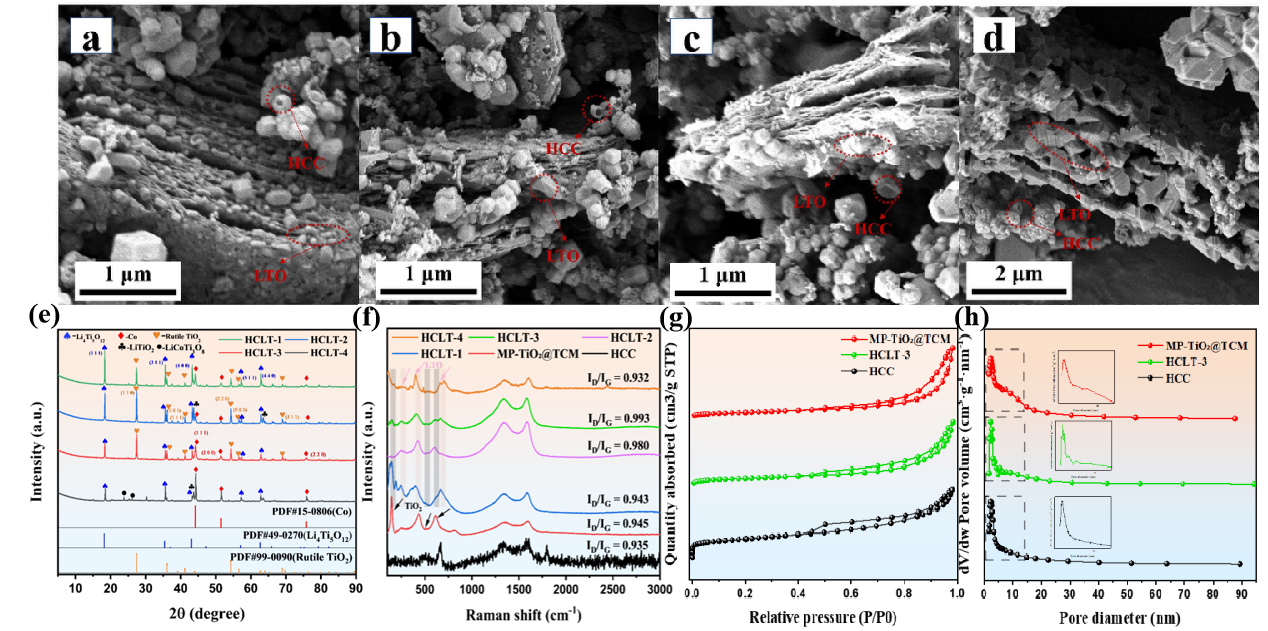

材料阻抗不匹配导致电磁波大量反射,而且MOF热解易坍塌,这些都是制约吸波材料发展的因素。通过模板法合成空心ZIF-67@PDA前驱体,热解后得到空心结构的Co/C微球。该结构设计不仅降低了材料密度,其内部空腔还能引发电磁波的多次反射与散射,延长传播路径,增强能量耗散。通过静电自组装将空心Co/C微球与MXene/LiF复合,经热解后最终形成“空心Co/C微球-LTO插层MXene-TiO₂纳米颗粒”(HCLT)的千层蛋糕结构(图1a-d)。具体地,XRD与Raman的不同衍射峰位置也证明了HCLT样品的成功合成。比较具有特点的是比表面积分析数据,如图1(g-h)所示,HCLT样品表现出典型的Ⅳ型等温线,具有明显的H4型滞后环(P/P0=0.4-1.0),表明微孔和介孔共存。HCLT-3继承了MXene基体的高表面积与MOF材料的多孔结构。介孔畴有利于形成广泛的固-真空界面区,促进界面电荷积累,增强界面极化。复杂的孔隙分布,可以通过散射实现多尺度电磁波衰减。

该结构创造了包括Co/C、MXene/HCC、TiO₂/LTO在内的多重异质界面,为界面极化提供了丰富场所。将空心工程与多层异质界面工程相结合,同步优化了阻抗匹配与衰减能力。

图1 样品形貌与表征图

图1 样品形貌与表征图

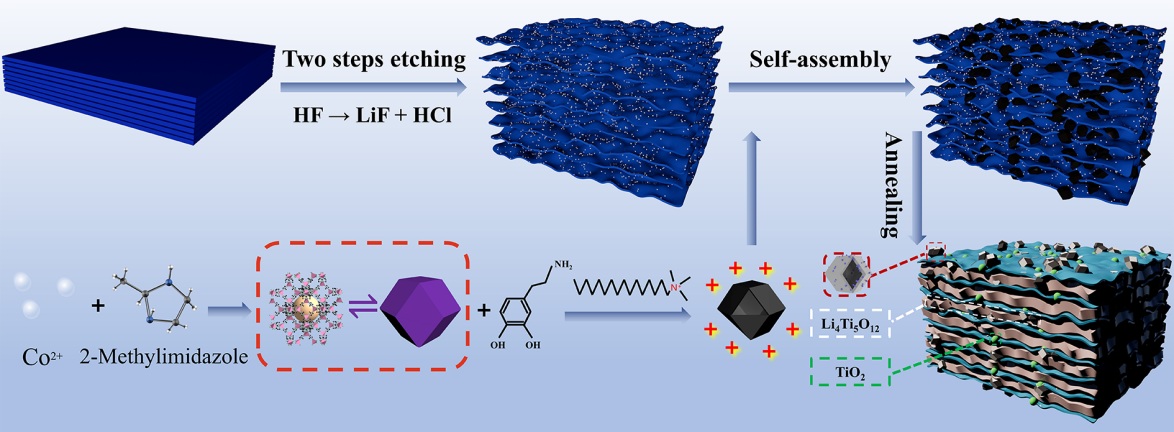

3. 发展简化的“一锅法”原位合成策略

复杂的多步合成工艺不利于材料的可控制备与大规模应用。我们摒弃了传统繁琐的LTO前驱体预处理步骤,直接利用两步蚀刻制备的MXene/LiF作为锂源和钛源,利用ZIF-67@PDA热解提供的氧环境,在热解过程中一步原位生成LTO(图2)。该策略简化了工艺流程,降低了成本,同时确保了LTO在MXene层间的均匀生长和牢固结合,为新型异质结吸波材料的制备提供了新颖、高效的合成范式。

图2 样品制备过程

图2 样品制备过程

性能卓越,验证创新设计

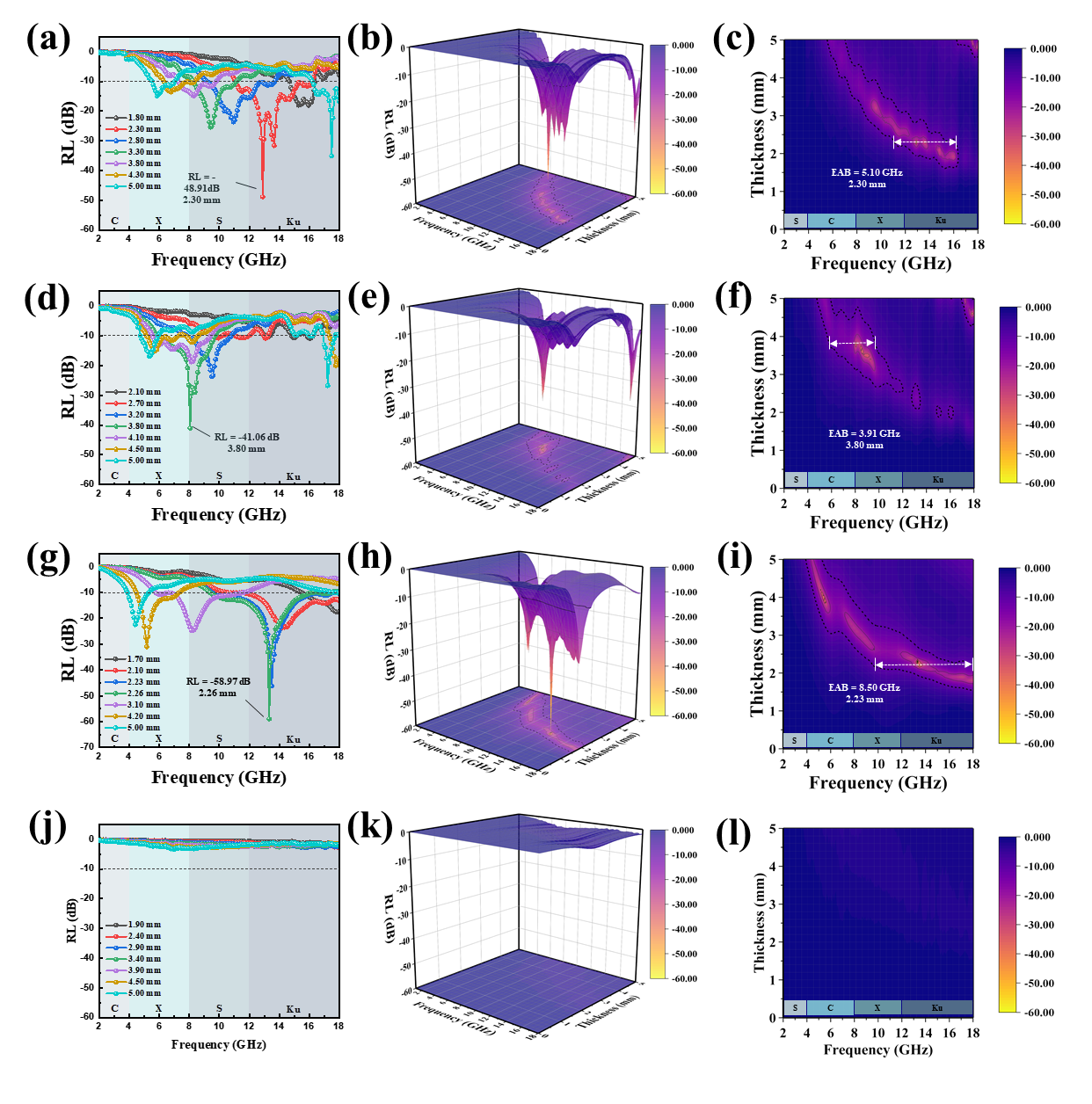

得益于上述创新设计,最优样品HCLT-3展现出卓越的微波吸收性能:在2.26 mm的薄层厚度下,实现最小反射损耗-58.97 dB,意味着入射电磁波能量99.999%以上被吸收。而在2.23 mm厚度下,有效吸收带宽高达8.50 GHz,覆盖整个X波段和大部分Ku波段,足以应对多种复杂电磁环境。并且其在石蜡基质中的填充量仅为20 wt%,体现了材料的轻量化优势(图3)

图3 样品微波吸收性能

图3 样品微波吸收性能

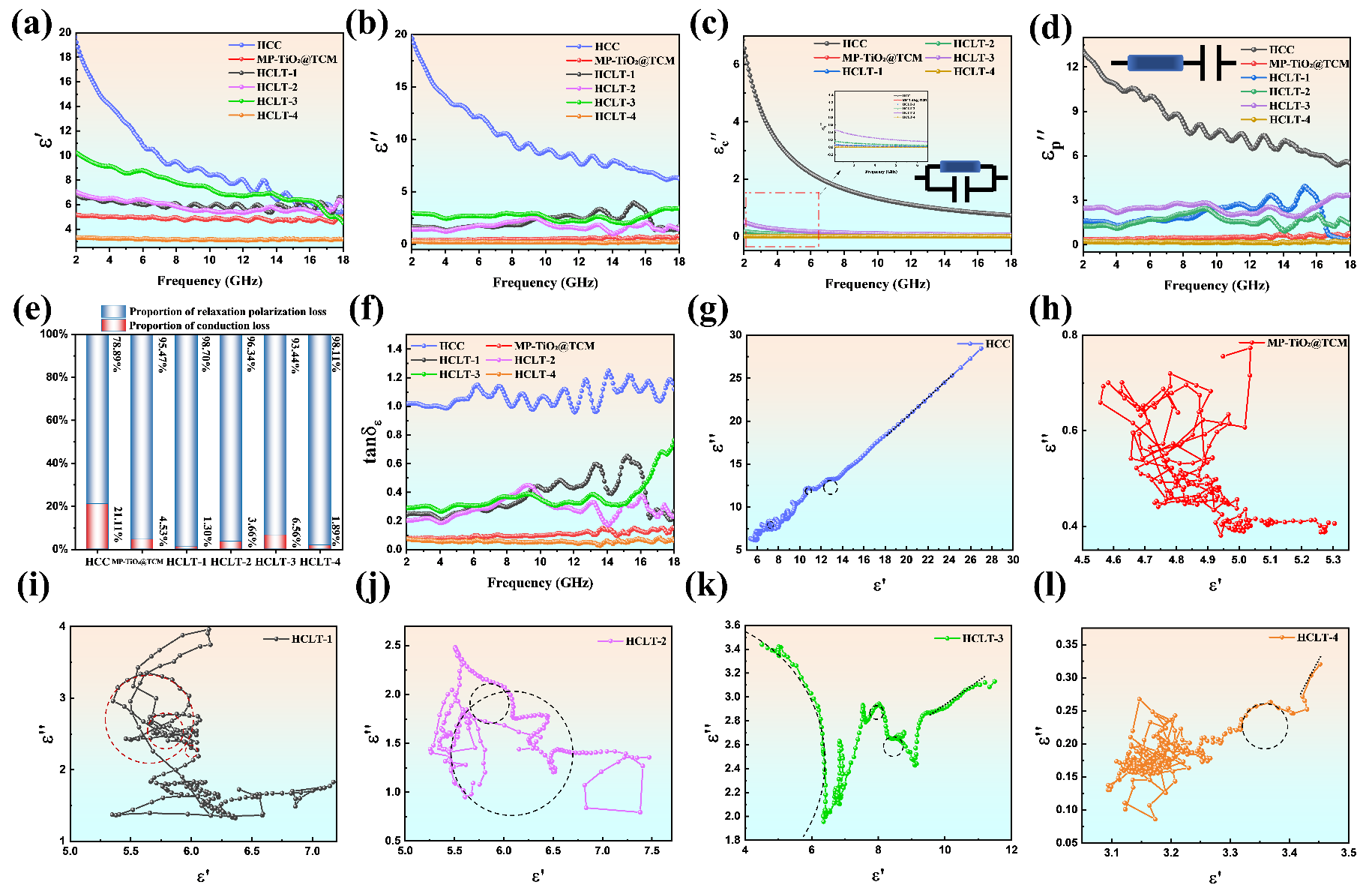

机制分析:通过电磁参数分析、Cole-Cole图和损耗角正切计算,证实了导电损耗、界面极化、偶极极化和磁损耗等多种机制的协同作用,其中LTO引入带来的界面极化贡献显著。具体而言,MP-TiO₂@TCM(MXene热解物)在高频区表现出较小的极化峰,这是由于多相TiO₂的固有缺陷和界面极化所致。HCC集成通过改善碳网络而显著改变了MXene基体的介电损耗行为,这可以通过峰值强度和位置位移来证明(图4a-b)。样品具有高的极化损耗占比(图c-f),对应LTO的极化机制,Cole-Cole曲线的大圆弧半径同样证实了这一观点(图4g-h)。

图4 样品介电损耗性能表征

图4 样品介电损耗性能表征

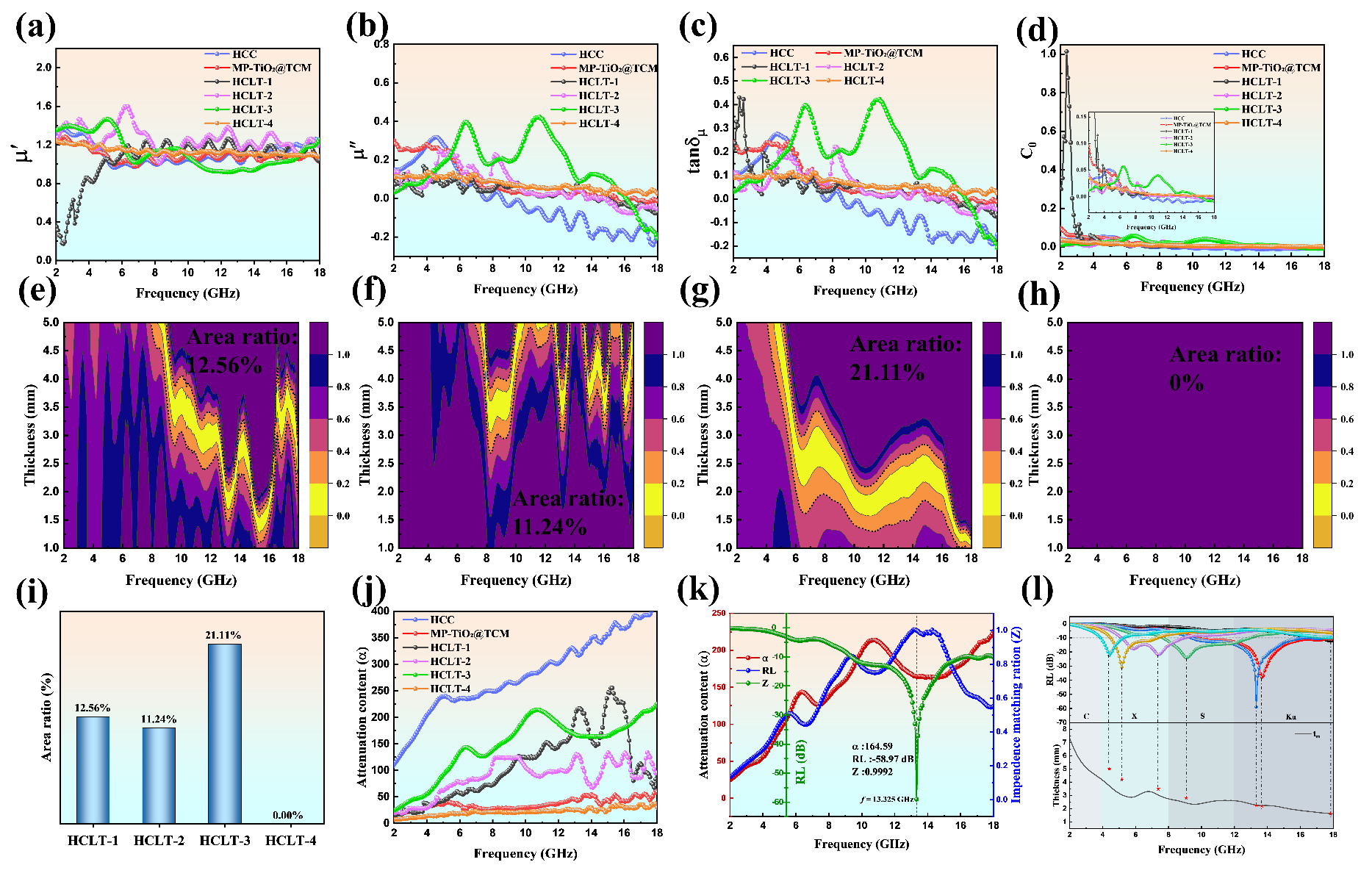

通过对复磁导率的综合分析,系统地研究了磁损耗机理(图5a-d)。磁性损耗主要由HCLT中的Co纳米颗粒提供,主要包括低频的自然共振,中高频的交换共振和高频段涡流损耗,磁损耗与介电损耗效应相协同,共同优化阻抗匹配并提供额外的衰减通道,如图5(e-h)中在delta函数方法计算下HCLT-3表现出的良好的阻抗匹配与图(j)中较高的微波衰减常数。图5k鲜明阐述了这一点。另外,存在的1/4波长的干涉相消效应也起到辅助衰减电磁波的作用(图5l)。

图5 样品磁损耗性能表征(a-d);Delta函数法计算的阻抗匹配性能(e-i);样品的衰减常数(j);阻抗匹配、衰减常数与RL对应值(k);1/4波长干涉厚度匹配图(l)

图5 样品磁损耗性能表征(a-d);Delta函数法计算的阻抗匹配性能(e-i);样品的衰减常数(j);阻抗匹配、衰减常数与RL对应值(k);1/4波长干涉厚度匹配图(l)

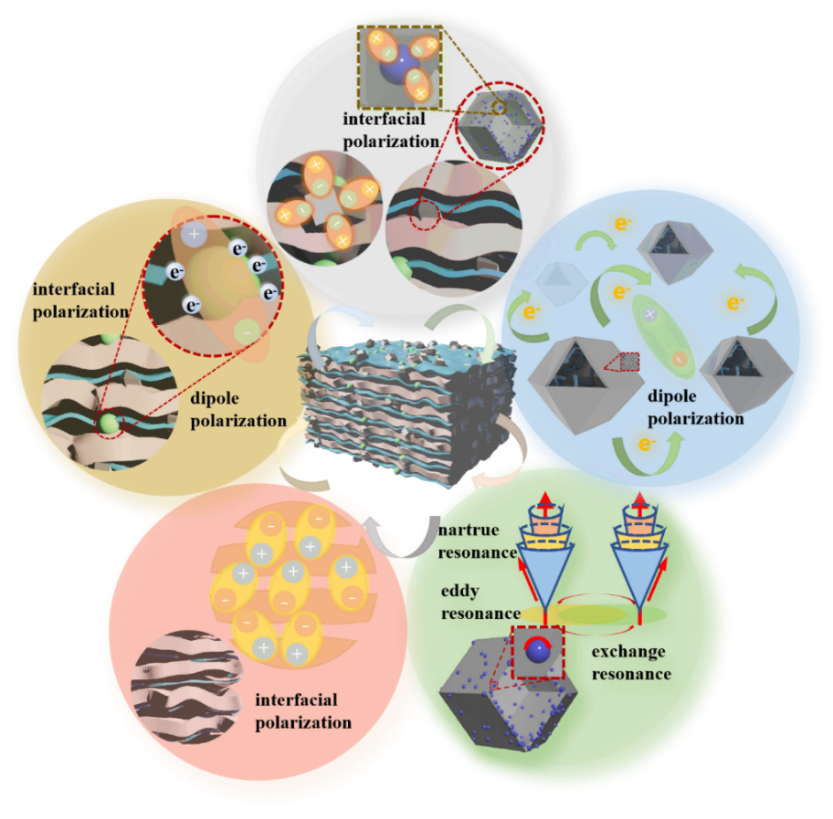

HCLT复合材料的卓越性能,根源在于其精心设计的结构触发了多种电磁波能量损耗机制的协同作用。首先,通过优化阻抗匹配,引导电磁波最大限度进入材料内部;其次,通过多种损耗机制将电磁能转化为热能或其他形式的能量。其核心吸波机制如下图6所示:

图6 样品吸波机制

图6 样品吸波机制

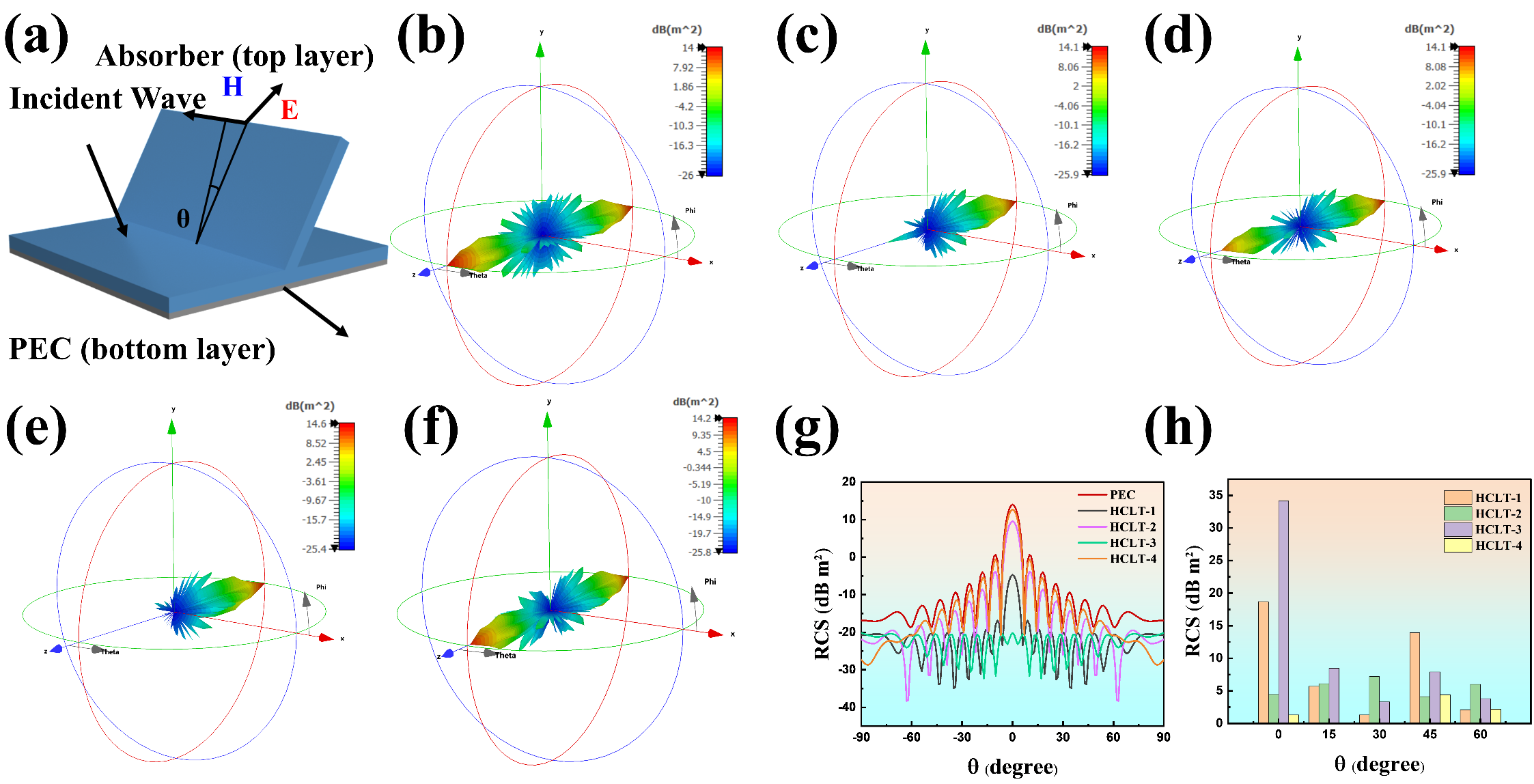

在CST studio 2024软件中模拟的RCS雷达散射截面值可以说明HCLT材料良好的应用潜力,与PEC板材相对比的损耗优势如图7所示。

图7 雷达散射截面值

图7 雷达散射截面值

本工作成功地解决了MXene基吸波材料损耗机制单一、阻抗匹配不佳以及磁性组分分散不均等关键问题。其核心贡献在于:

材料创新:开创性地将LTO作为高效的极化中心引入吸波领域,拓展了MXene复合材料的组分选择。

结构创新:通过空心工程与多层异质界面构建,实现了阻抗匹配与衰减能力的完美平衡。

方法创新:开发了简单、高效的原位合成策略,具有良好的推广价值。

该研究不仅为设计“宽、强、薄、轻”的新一代微波吸收材料提供了全新的设计思路与理论依据,也为MXene和MOF材料在其他能源与功能器件领域的应用开辟了新的可能性。